Содержание

- Не энтузиазм, а системная работа с сетями

- Что такое рабочие сети и как они устроены на практике

- Каковы цели рабочих сетей

- Два кейса: как действуют компании, когда управляют сетями

- Барьеры рабочей сети: почему связи есть, а пользы нет

- Итог

Не энтузиазм, а системная работа с сетями

Когда в компании объявляют «Нам нужно больше взаимодействовать», то это звучит как здравый смысл. Но в большинстве случаев после этого ничего не меняется. Люди перегружены, структуры устарели, а инициативы по кросс-функциональному сотрудничеству заканчиваются ещё одной встречей без решений.

Авторы статьи Cross, Ernst & Pasmore (2013) называют это системной проблемой. Большинство руководителей (86%) уверены, что сотрудничество критично для инноваций. Но лишь 7% компаний считают себя готовыми это реализовать (по данным Center for Creative Leadership). Разрыв — не в желании, а в подходах.

Исследование показывает: успешные примеры строятся не на энтузиазме, а на системной работе с сетями. Не просто «давайте всех свяжем», а «давайте поймём, какие связи нужны — и зачем». Это история не о коммуникации ради коммуникации, а о проектировании взаимодействия как управленческого инструмента. Разберём, как это работает — на примерах двух кейсов из статьи.

Что такое рабочие сети и как они устроены на практике

Формально в компании есть оргструктура: кто кому подчиняется, за что отвечает. Но по факту работа движется через неформальные связи — кто к кому идёт за советом, кто соединяет функции, кто помогает разобраться, когда «по инструкции» не работает. Это то, как люди на самом деле взаимодействуют для решения задач, обмена знаниями, согласования действий и продвижения инициатив.

Такая система взаимодействий называется рабочей сетью (work network). Она включает в себя:

- сильные связи — устойчивые, частые контакты, часто внутри одного отдела;

- слабые связи — нерегулярные, но важные взаимодействия между функциями, уровнями и локациями;

- сетевые роли — люди, через которых передаются знания (брокеры), создаются связи (коннекторы) или возникает энергия (энергайзеры).

На практике рабочая сеть не совпадает с оргструктурой. В ней могут быть:

- перегруженные узлы (на которых всё держится и всё замедляется),

- изолированные зоны (которые не получают нужную информацию),

- скрытые ключевые игроки (неформальные лидеры, чьё влияние не оформлено официально).

Оргструктура может быть безупречной — с понятными ролями, подчинённостью и регламентами. Но реальная работа происходит не по схеме. Она строится на том, кто с кем говорит, кто кому доверяет, у кого спрашивают совета, кто соединяет одних с другими. Это и есть рабочая сеть — та ткань взаимодействия, на которой держится скорость, качество и результат.

Рабочая сеть — это то, как на самом деле люди координируются, делятся знаниями, влияют на решения и продвигают идеи. Важно не только то, кто формально с кем работает, а кто способен связать разные кусочки организации в нужный момент.

И в каждой такой сети есть ключевые типы связей:

- Те, кто приносит знания. Их читают, им задают вопросы, через них проходят лучшие практики. Они знают, где и что уже делалось.

- Те, кому доверяют. Через таких людей легче всего согласовать спорные вещи, договориться, запустить что-то новое. Им не надо всё объяснять с нуля.

- Те, кто соединяет. Люди-мосты между разными функциями, регионами, уровнями. Они умеют «переводить» с языка продаж на язык R&D, с языка IT — на язык производственников.

- Те, кто заряжает. С ними хочется работать. Они не столько «эксперты», сколько катализаторы. Если в команде появился такой человек — процесс пошёл.

Рабочая сеть — это не про количество встреч и писем. Это про то, есть ли в компании правильные связи между правильными людьми. И если этих связей нет — инновации не взлетают, лучшие решения не распространяются, а энергия идей гаснет в изоляции.

Каковы цели рабочих сетей

Сети должны проектироваться в зависимости от бизнес-задачи. Попытка строить одну универсальную систему коммуникаций приводит к тому, что никто не получает нужного эффекта: ни инноваций, ни эффективности.

Обычно идея «усилить взаимодействие» воспринимается буквально: давайте больше встречаться, объединяться, обсуждать. Но практика показывает: когда все взаимодействуют со всеми — не происходит ничего. Люди устают, теряют фокус и избегают новых инициатив.

Универсальные подходы к построению сетей приводят к обратному эффекту — перегрузке и фрустрации. Всё потому, что нет ответа на простой вопрос: «Зачем нужна сеть?».

Есть два совершенно разных сценария:

- Если компании нужны новые решения, новые подходы, новые продукты, то ей нужна сеть, которая соединяет разных людей: инженеров, продавцов, аналитиков, людей с разным контекстом и мировоззрением. Именно на стыке взглядов рождаются нестандартные идеи. Но такой сети нужно управление. Без управления вы столкнетесь с недопониманием, конфликтами и «молчащими» группами.

- Если задача — внедрить уже отработанное, масштабировать успешные кейсы, снизить потери и ускорить реакцию — нужна сеть между похожими сотрудниками. Например, между линейными руководителями на разных объектах, которые могут делиться решениями и помогать друг другу внедрять лучшее. Там важны простота, регулярность, доверие.

Прежде чем связывать людей — определите цель. Если её нет, сеть не заработает. Или заработает вхолостую.

Два кейса: как действуют компании, когда управляют сетями

Вот два контрастных примера: Juniper Networks — производитель сетевого оборудования и Global Oil & Gas — международная нефтегазовая корпорация. Оба кейса показывают, как компании могут управлять рабочими сетями целенаправленно в зависимости от задачи.

Juniper Networks: перезапуск инноваций через проектирование рабочей сети

В Juniper поняли, что по мере роста компании взаимодействие между командами почти исчезло. Инженеры, продавцы, инфраструктурные специалисты — каждый варился в своём соку. Итог: инновации буксуют. Они поставили себе цель — восстановить условия для генерации инноваций за счёт создания разнородной сети, соединяющей людей с разным опытом и фокусом.

Что сделали?

Вместо того, чтобы просто «связать всех», компания пошла по-другому пути. Она точно определила, кто и зачем должен быть связан, выбрала 75 участников из разных функций и уровней и устроила для них интенсив, который невозможно было проигнорировать — 3-дневная программа Innovation Challenge. В рамках этой программы:

- Участники работали над реальными клиентскими задачами, а не абстрактными кейсами.

Команды были собраны так, чтобы включать представителей разных функций, локаций и уровней, а задачей было решение реальной клиентской проблемы, а не теоретического кейса, чтобы смоделировать условия для создания ценности «на стыке», где возникают лучшие идеи. Также, чтобы вынудить участников услышать разные взгляды и научиться договариваться и чтобы сдвинуть фокус с внутренних процессов на внешний результат — клиента. Например, решали такую задачу: «У нас есть клиент, у которого не работает интеграция наших решений с их экосистемой. Найдите решение, с которым мы выйдем к нему через 3 дня». Появлялись решения, основанные не на привычных шаблонах, а на синтезе разных точек зрения. - Неформальные лидеры получали роли «брокеров», «коннекторов», «энергайзеров» — кто-то соединял, кто-то вдохновлял, кто-то фильтровал идеи.

Это было сделано для того, чтобы усилить слабые связи, которые особенно важны для инноваций, чтобы участники осознали собственную сетевую ценность, даже если они не в управленческой роли, чтобы задать структуру внутри свободных команд. Люди увидели свой вклад в совместную работу и осознали, что можно работать не по должностям, а по ценности для команды. - Использовались активные форматы: TechShop (креативная среда за пределами офиса, пространство для изобретателей, где собраны всевозможные материалы и инструменты), «живая библиотека», групповой штурм с фасилитацией.

Таким образом участники могли выйти из привычных ролей и офисных рамок. Сокращалась дистанция между уровнями и функциями. Пространство провоцировало эксперимент и совместное действие, а не обсуждение. Вместо привычных презентаций участников просили делиться своими реальными историями, ошибками, решениями в формате коротких рассказов, чтобы активизировать обмен практиками на равных, чтобы дать голос неформальным лидерам, чтобы снизить барьеры в общении — личные истории создавали эмпатию. Например, сотрудник рассказывал, как его команда провалила запуск — и что они из этого извлекли. Другие могли задавать вопросы, «снимать» из опыта полезные решения. Формировалась культура прозрачности и горизонтального обучения — основа доверительной сети. Создание атмосферы доверия, вовлечения, личной инициативы. Это резко контрастировало с типичными «корпоративными» тренингами.

Идеи пошли. В течение полугода после сессии запущено несколько проектов и прототипов, по внутренним измерениям компании повысились вовлечённость, инициатива и кросс-функциональное понимание задач.

Global Oil & Gas: масштабирование знаний и повышение эффективности

В крупных нефтегазовых операциях повторялись типовые ошибки — поломки, инциденты, простои. Часто решения уже были у коллег в других регионах, но знания не передавались. Обычные вертикальные каналы не справлялись: информация терялась между уровнями и функциями. Требовался новый механизм горизонтального обмена. Компания поставила себе цель: создать условия для масштабируемого обмена знаниями между локальными техническими и операционными командами.

Что сделали:

- Развернули сети практик по 12 ключевым направлениям (оборудование, эксплуатация, безопасность и др.). Не просто чаты или форумы, а полноценные сообщества по ключевым темам: от безопасности до насосов.

- Назначили на каждую сеть:

- спонсора — топ-менеджера, отвечающего за результат;

- лидера — эксперта;

- координатора и ядро сообщества.

- Встроили в KPI оценку участия и обмена знаниями.

- Формировали культуру: «делиться — спрашивать — не скрывать ошибки». Особое внимание уделялось беспрепятственному взаимодействию между сотрудниками с аналогичными знаниями и опытом, работающими в разных филиалах. Для создания такой культуры ввели правила:

- Поделитесь тем, что вы знаете.

- Прекратите защищать свою территорию.

- Протяните руку вместо того, чтобы думать «это не моя проблема».

- Задавайте вопросы — ищите информацию.

- Поделитесь проблемой или загадкой.

- Признавайте, что у вас нет решения или ответа.

- Будьте готовы «выложить на показ», чтобы другие люди не страдали из-за ошибок или тяжелых уроков.

В итоге было создано более 100 активных внутренних сетей, охватывающих ключевые области. Более 100 000 кейсов и практик задокументированы и доступны всем. Участие в сетях стало нормой — 75 % сотрудников включены. Сотни миллионов долларов экономии за счёт снижения повторяющихся сбоев.

Ключевой фактор успеха Global Oil & Gas — не наличие коммуникаций, а целенаправленное проектирование сетей в зависимости от бизнес-целей. Это требовало создание ролей, процессов и чёткой привязки к результатам. Когда компании начинают не просто говорить «давайте взаимодействовать», а проектировать, кто, с кем и зачем, — результат появляется.

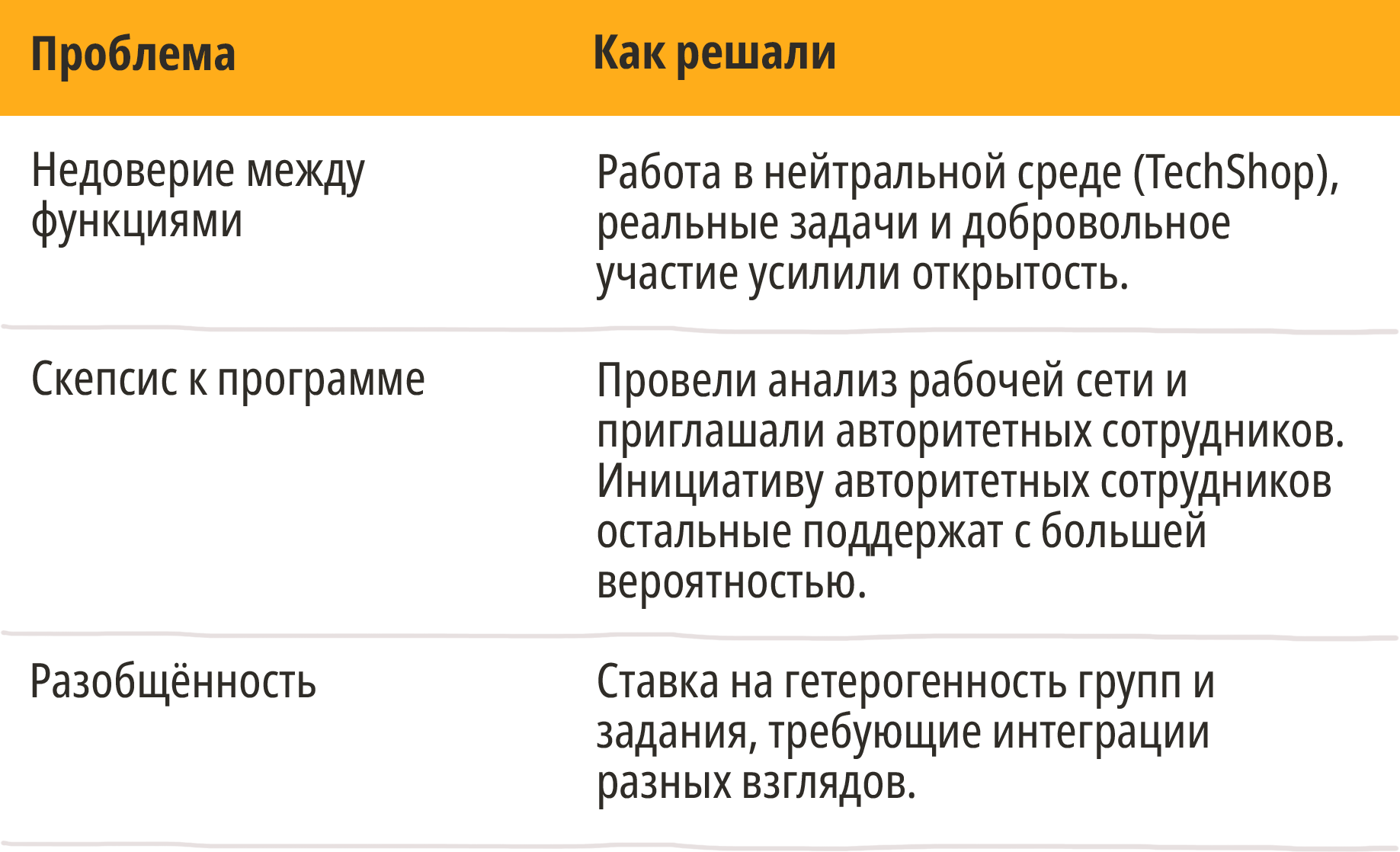

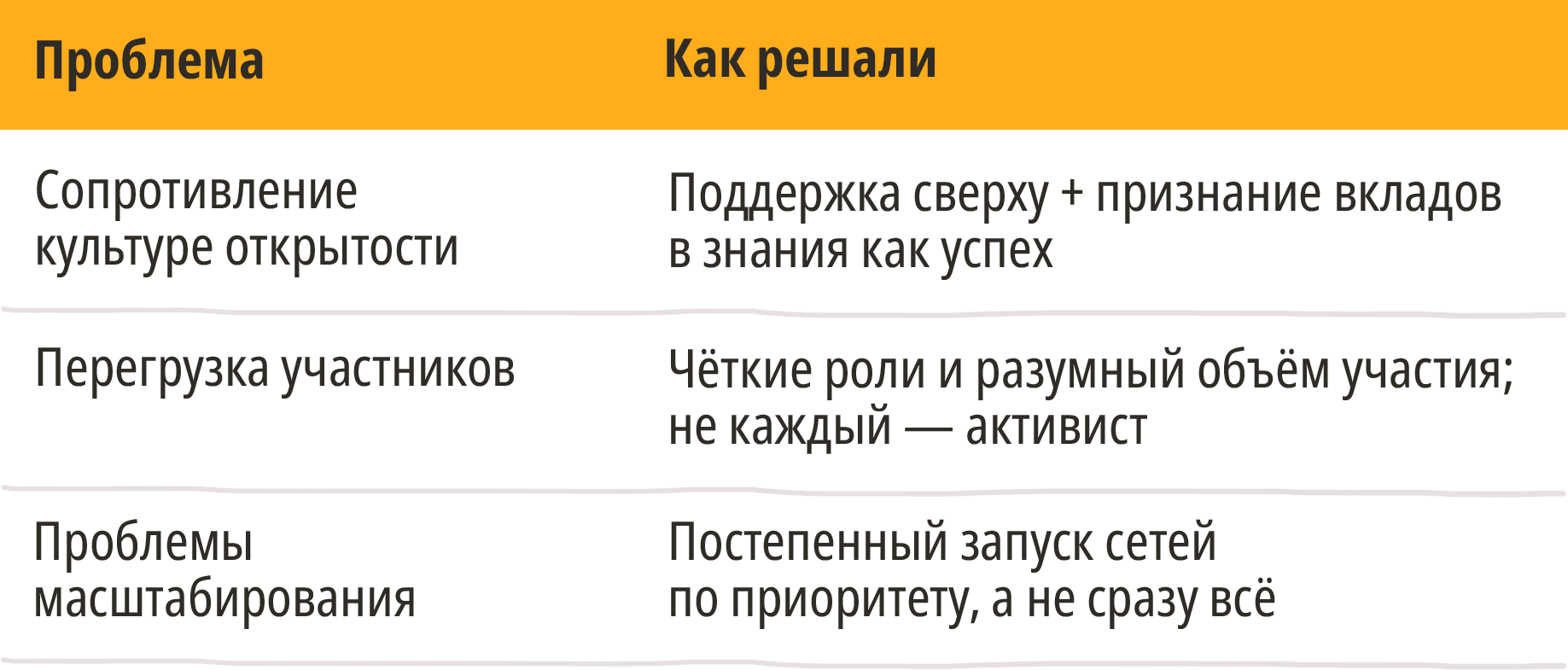

Барьеры рабочей сети: почему связи есть, а пользы нет

Даже при наличии сетей — рабочих групп, инициатив, платформ — компании сталкиваются с тем, что взаимодействие не даёт эффекта. Выделяют четыре ключевых барьера, ограничивающих потенциал сети:

- Сетевой перегруз (network overload)

Когда сотрудник становится центральным узлом (high centrality) и на нем замыкается слишком много коммуникаций, он перегружается, а сеть начинает буксовать.Что делать:

- Использовать сетевой анализ (ONA) для выявления перегруженных узлов.

- Перераспределять связи: формировать «мосты» через других участников. Показывать людям, у кого ещё есть доступ к нужному ресурсу.

- Избыточное доверие и когнитивная близость (over embeddedness)

Когда все в сети думают похоже, согласны друг с другом и избегают конфликта, возникает групповое мышление и снижается креативность.Что делать:

- Встраивать в сеть людей с другими взглядами и опытом. Не разрушать атмосферу, но добавлять разнообразие.

- Поддерживать неудобные вопросы и альтернативные сценарии.

- Пробелы в контексте (context gaps)

Люди из разных подразделений или регионов просто не понимают языка и логики друг друга. Даже при наличии связи обмена не происходит.Что делать:

- Искать переводчиков. Людей, которые умеют объяснять одним то, что придумали другие. Делать совместные сессии с ролевыми сценариями, разбором кейсов.

- Строить мосты через общие задачи и ролевые форматы, а не просто встречи.

- Недостаток энергии (lack of energizing ties)

Даже хорошие идеи и связи не «включаются», если в сети нет людей, создающих эмоциональный заряд, драйв, веру в успех. Нужно, чтобы в команде был хотя бы один, кто вдохновляет, двигает, заражает верой в результат.Что делать:

- Поддерживать энергайзеров — сотрудников, которые дают импульс и мобилизуют.

- Давать таким людям роль неформальных фасилитаторов, мотиваторов.

Hаботающая сеть — это не случайность, а результат целенаправленных действий руководителя. Более того, сеть нельзя просто «пустить на самотёк», полагаясь на энтузиастов. Без архитектуры и поддержки она быстро утратит фокус, равенство участия и энергию. Исследование предлагает четыре управленческих направления, через которые лидеры могут усилить эффективность сетей:

- Уточните стратегическую цель кросс-функционального сотрудничества, например, инновации или эффективность.

- Избегайте совместной перегрузки, которая может подорвать усилия по увеличению производительности

Измеряйте и поощряйте соответствующие совместные вклады. - Используйте как формальную структуру, так и неформальные сети.

Итог

Рабочие сети — один из самых недооценённых ресурсов компаний. Они не видны в оргструктуре, не зафиксированы в должностных инструкциях, но именно через них происходит:

- доступ к знаниям;

- принятие нестандартных решений;

- масштабирование лучших практик;

- ускорение реакции на внешние изменения.

Исследование показывает, что само наличие связей не гарантирует результата. Чтобы сеть работала, нужно управлять её архитектурой, ролями, динамикой и культурным фоном. Это задача не отдельных энтузиастов, а всей управленческой системы.

Можно, как Juniper или Global Oil & Gas, вмешаться осознанно, дать людям пространство, роли, задачи и импульс. И тогда сеть действительно заработает — не как система контактов, а как система движения.

Компании, которые научатся осознанно проектировать и развивать рабочие сети, получают не просто более связные команды, а гибкие и живые организации, способные учиться, адаптироваться и выигрывать в среде высокой неопределённости.

Обучите ваших сотрудников эффективно выстраивать рабочие связи за пределами отделов, усиливать сотрудничество и достигать командных целей быстрее на тренинге по кросс-функциональному взаимодействию. Мы помогаем компаниям превратить взаимодействие в управляемый ресурс роста.