- Кросс-функциональная интеграция и эффективность бизнеса

- Что делает кросс-функциональную команду эффективной?

- Как происходит трансформация знаний в кросс-функциональных командах

- Что может помешать трансформации знаний в команде?

- Управленческие рычаги: как ускорить трансформацию знаний

- Практические выводы для создания условий обмена знаниями внутри команды

Кросс-функциональная интеграция и эффективность бизнеса

В условиях многозадачного бизнеса и постоянного обновления приоритетов эффективность компании всё чаще определяется не качеством работы отдельных подразделений, а способностью этих подразделений действовать как единое целое. Кросс-функциональная интеграция — это не просто взаимодействие, а структурированная работа над общей задачей, при которой знания, ресурсы и цели согласованы между разными функциями.

Исследования показывают: интеграция отделов положительно влияет на запуск новых продуктов, инновации и общую производительность. Однако эта связь усиливается или ослабевает в зависимости от того, как выстроены коммуникации, какая организационная культура доминирует и насколько компания умеет управлять межфункциональными процессами.

Многие компании по-прежнему мыслят в рамках отделов, несмотря на то, что клиенты, проекты и бизнес-задачи не укладываются в функциональные границы. Именно поэтому идея согласованной работы между подразделениями снова и снова ставится на повестку дня.

В 2010 году Thanawat Hirunyawipada, Мichael Beyerlein и Charles R. Blankson опубликовали исследование «Cross-Functional Integration as a Knowledge Transformation Mechanism» в Journal of Product Innovation Management. Их цель — объяснить, почему одни кросс-функциональные команды действительно ускоряют разработку продуктов, а другие — нет.

Авторы объединили данные более чем двух десятков эмпирических исследований, чтобы показать: решающим фактором успеха является не состав команды сам по себе, а способность участников трансформировать индивидуальные (особенно неявные) знания в коллективное понимание. Это не просто обмен информацией, а сложный управляемый процесс — когда скрытые (tacit) знания сотрудников перерабатываются в общее понимание ситуации, решений и действий. Именно такая трансформация даёт команде возможность быть быстрее, точнее и изобретательнее, чем линейные структуры. Эти выводы дают возможность переосмыслить практику управления проектами и подбор кросс-функциональных команд.

Что делает кросс-функциональную команду эффективной?

Когда компания создаёт кросс-функциональную команду, например, для вывода нового продукта на рынок, она рассчитывает на то, что разнопрофильные эксперты смогут быстро и с разных сторон подойти к решению задачи. Но практика показывает: присутствие людей из разных отделов ещё не означает интеграции.

Кросс-функциональная команда работает эффективно только тогда, когда внутри неё запускается процесс преобразования знаний — от индивидуального опыта к общему пониманию. Это не обмен слайдами, не совещание по расписанию и не согласование статуса. Это трансформация скрытых (tacit) знаний сотрудников в коллективное знание — общее понимание ситуации, причин, приоритетов и решений.

Исследование, на котором основана эта статья, предлагает на это новый взгляд. Авторы считают, что именно способность к трансформации знаний отличает эффективные команды от формальных групп. И называют кросс-функциональную команду не просто рабочей единицей, а механизмом трансформации знаний, без которого невозможно быстро и качественно создавать новые продукты.

Авторы также подчеркивают: эффективность кросс-функциональных команд определяется не самим фактом интеграции, а глубиной и качеством взаимодействия, которое позволяет создать общее понимание. И это управляемый процесс. Он зависит от конкретных факторов — как на уровне команды, так и на уровне отдельных участников.

Как происходит трансформация знаний в кросс-функциональных командах

Эффективные кросс-функциональные команды умеют не просто делиться знаниями, а создавать общее, коллективное понимание ситуации. Это понимание не возникает автоматически. Оно формируется через процесс, который исследователи называют социализацией: системное погружение участников в новую общую рамку, позволяющую интегрировать личный опыт в общее знание команды.

Авторы статьи выделяют три фазы такого процесса:

-

Ожидание (anticipatory socialization)

На этом этапе каждый участник приходит в команду со своими представлениями о «правильных» подходах, установками, профессиональными привычками, стилями принятия решений и накопленным профессиональным опытом. Этот опыт — его tacit knowledge, знание, которое не формализовано, но глубоко влияет на его суждения и решения.

Tacit knowledge на этом этапе ещё не озвучено и не предъявлено — оно «спит» в голове каждого участника и проявляется только в ходе практики. Это знание — невидимая, но критически важная часть будущей командной динамики. - Столкновение (encounter)

Здесь начинается реальная работа: участники сталкиваются с различиями в подходах и логике, взглядами и способами действия. Возникает необходимость согласовывать, уточнять, договариваться. Ключевой момент — возможность и готовность делиться опытом, обсуждать не только «что» делать, но и «почему именно так». Участники задают друг другу вопросы: «А почему вы делаете это именно так?»; начинают замечать, что некоторые решения основаны не на формальных регламентах, а на опыте, интуиции, профессиональных «чувствах».

Это этап, где скрытые знания начинают «высвечиваться» и становятся основой для общего обсуждения: через обсуждение кейсов, спор, наблюдение за поведением коллег.

Эта фаза особенно важна: именно здесь зарождается коллективное знание, формирование общего поля смыслов, когда разные участники начинают понимать не только, что говорит другой, но и почему он так думает. - Освоение и изменение (change and acquisition)

Завершающий этап: появляется общая картина задачи, вырабатываются новые командные нормы, создаются совместные решения, в которых участвует логика разных функций, формируется коллективное знание — результат объединения разных точек зрения в единое целое, новое качество, которого не было у отдельных участников по отдельности. Это не просто согласие — это совместно сконструированное понимание, которое нельзя было получить в одиночку.

Таким образом, трансформация знаний в команде — это не спонтанный процесс, а результат социального взаимодействия: обсуждений, обмена опытом, уточнений, расхождений и согласований. Чем лучше выстроена команда, тем быстрее она проходит этот путь и тем выше вероятность того, что решения будут не компромиссными, а действительно сильными.

Выводы для управленца

- Эти стадии естественны, но не автоматичны. Команда может «застрять» на стадии столкновения, если не создать условий для открытого диалога.

- Нельзя пропускать фазу encounter. Без столкновения взглядов коллективное знание не родится. Угождение и компромиссы — враги синтеза.

- Каждая стадия требует поддержки:

- на стадии ожидания — подготовка и ориентация;

- на стадии столкновения — фасилитация и лидерство;

- на стадии освоения — рефлексия и формализация новых знаний.

- Tacit knowledge не вытаскивается силой — ему нужно пространство. Его можно стимулировать через кейсы, сторителлинг, совместный анализ опыта и принятие решений.

- Команда с осознанным прохождением этих стадий быстрее достигает продуктивности и устойчивости.

Что может помешать трансформации знаний в команде?

Даже у тщательно собранных кросс-функциональных команд есть невидимые препятствия. Их можно не заметить на старте, но они системно подрывают доверие, замедляют обмен знаниями и мешают выйти на уровень коллективного мышления. В исследовании выделены два ключевых тормозящих фактора.

1. Слишком тесные межличностные связи (interpersonal cohesion)

На первый взгляд, это звучит парадоксально. Казалось бы, хорошая «атмосфера» в команде — плюс. Но исследования показывают, что чрезмерная социальная сплочённость может быть вредна.

В чём риск:

- Участники избегают острых тем, чтобы «не портить отношения».

- Принимаются компромиссные, а не лучшие решения.

- Возникает эффект groupthink — коллективное самоуспокоение и игнорирование рисков ради согласия.

- В командах с высокой социальной сплочённостью падает уровень критического мышления, нарушается обмен tacit knowledge и снижается инновационность

.

Что помогает:

- Умеренное смешение знакомых и новых участников.

- Формализация ролей: кто отвечает за вызов гипотез, «адвокат дьявола» и др.

- Регулярная ротация при смене этапа или фокуса.

2. Недостаток лидерства, поддерживающего развитие

Даже сильные эксперты не смогут выстроить эффективную динамику без подходящего лидерства. Наиболее частая ошибка — назначение операционного менеджера, который фокусируется на сроках и отчетности, но не работает с более глубинными процессами командной интеграции.

Что теряется без такого лидерства:

- Не создаётся единая картина целей и критериев успеха.

- Участники не получают подтверждения ценности их идей и опыта.

- Падает мотивация к обмену знаниями и вовлечённости.

Особенно это важно в фазе «столкновения», когда участники начинают узнавать различия, и именно лидер задаёт тон обсуждению: оно может стать площадкой для обучения и роста, а может — зоной молчаливого конфликта.

Даже сильная команда может не состояться — если:

- в ней слишком стремятся нравиться друг другу, а не обсуждать суть дела;

- ею не управляют как системой знаний, а только как проектной задачей.

Чтобы этого не произошло, нужна осознанная работа с внутренней динамикой команды.

Управленческие рычаги: как ускорить трансформацию знаний

Чтобы кросс-функциональная команда не осталась просто встречей разных специалистов, ей нужно помочь пройти путь от разрозненного опыта к коллективному знанию. Исследование выделяет два уровня управленческого влияния: командный и индивидуальный.

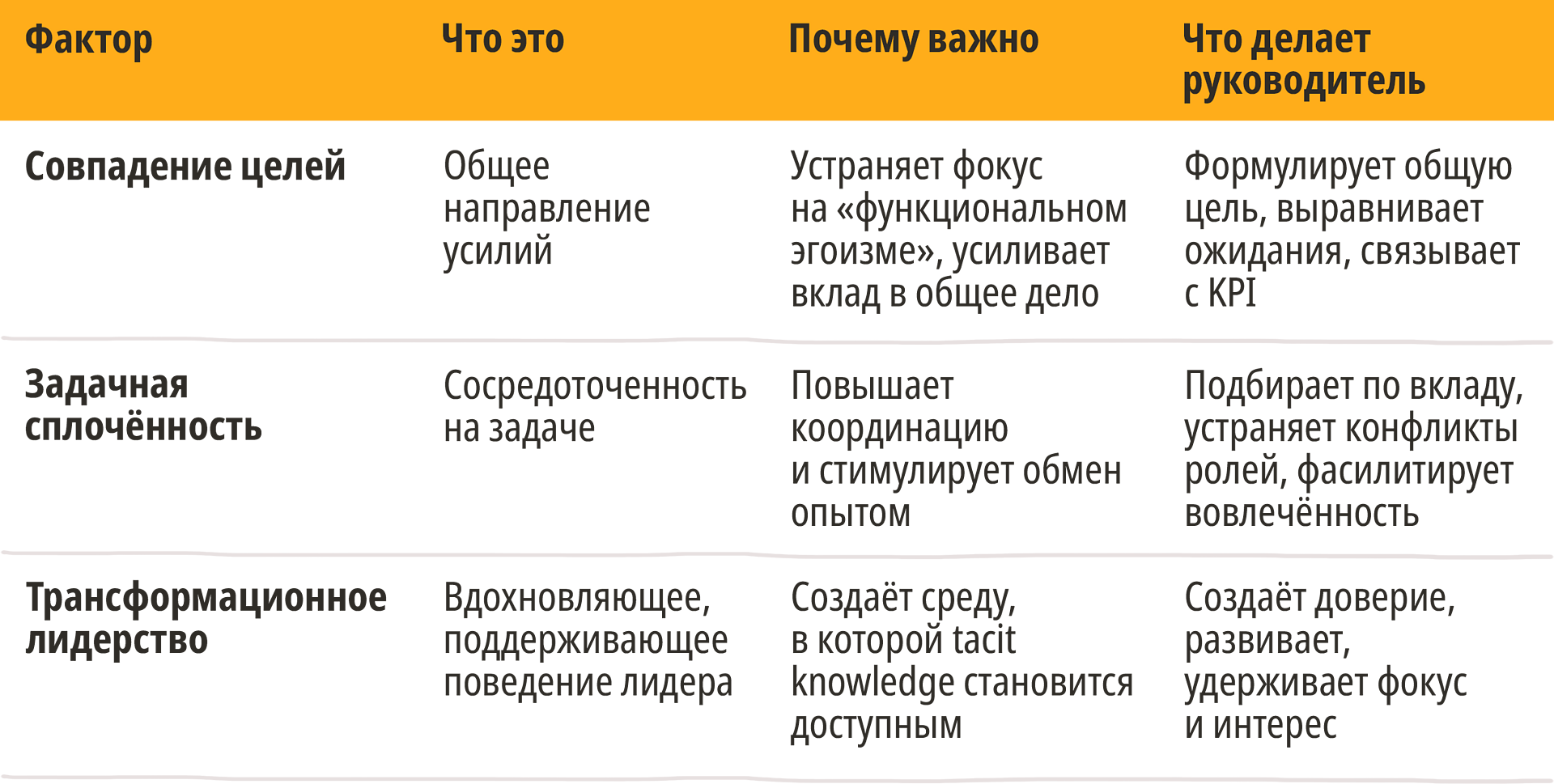

А. Командный уровень: что влияет на взаимодействие и общий фокус

Даже при наличии квалифицированных участников, знание не станет коллективным само по себе. Нужны условия внутри команды, которые способствуют открытию, передаче и переосмыслению знаний. Таких условий — три:

1. Совпадение целей (goal congruence)

Одна из главных причин неэффективности кросс-функциональных команд — расхождение целей. Представитель маркетинга смотрит на time-to-market, инженер — на технологические риски, юрист — на соблюдение нормативов. Всё это важно, но без согласования приоритетов команда не может двигаться синхронно.

Совпадение целей – это степень, в которой участники команды согласны по поводу того, что именно важно, к чему стремятся и каковы приоритеты.

Почему это важно:

- Участники кросс-функциональной команды часто «разрываются» между целями своей функции и задачами проекта.

- Если цели не синхронизированы, то:

коммуникация становится фрагментированной;

усилия направлены в разные стороны;

падает доверие между участниками.

Что помогает:

- Чётко сформулированные цели проекта и командные KPI.

- Прозрачность ожиданий от каждого участника.

- Совмещение проектных целей с системой мотивации.

2. Задачная сплочённость (task cohesion)

Речь не о «дружбе» в команде, а о профессиональной вовлечённости: насколько участники готовы сфокусироваться на совместной задаче и приоритизировать её выше интересов своей функции.

Задачная сплоченность — это профессиональная направленность участников на совместное выполнение задачи, а не на личные отношения.

Почему это важно:

Task cohesion отличается от «дружбы» (interpersonal cohesion) — она фокусируется не на симпатии, а на общем усилии.

При высокой задачной сплочённости:

- члены команды координируются активнее;

- возникает доверие на основе совместного действия;

- создаются условия для «безопасного» обмена знаниями.

Задачная сплочённость стимулирует опыт совместного мышления, необходимый для превращения tacit knowledge в общее понимание.

Что помогает:

- Сложные, амбициозные задачи с высокой степенью неопределённости.

- Право команды на самостоятельные решения.

- Поддержка со стороны топ-менеджмента: защита времени, ресурсов и статуса.

3. Стиль лидерства (transformational leadership)

Классический проектный менеджмент здесь не сработает. Кросс-функциональной команде нужен лидер, который:

- вдохновляет на общую цель (inspirational motivation);

- стимулирует нестандартное мышление (intellectual stimulation);

- поддерживает участников с учётом их особенностей и опыта (individualized consideration).

Такой лидер создаёт условия, в которых люди не боятся пробовать, ошибаться и делиться идеями. Именно это ускоряет обмен tacit knowledge и создаёт общее понимание.

Почему это важно:

- Такой лидер управляет не только процессами, но и культурой обмена знаниями.

- Он создаёт психологическую безопасность, в которой участники готовы говорить о своём опыте, пробовать, ошибаться и учиться друг у друга.

- Лидер — связующее звено между индивидуальными мотивами и командной задачей.

Без подходящего лидера команда может не раскрыть свои знания, даже если участники компетентны и мотивированы.

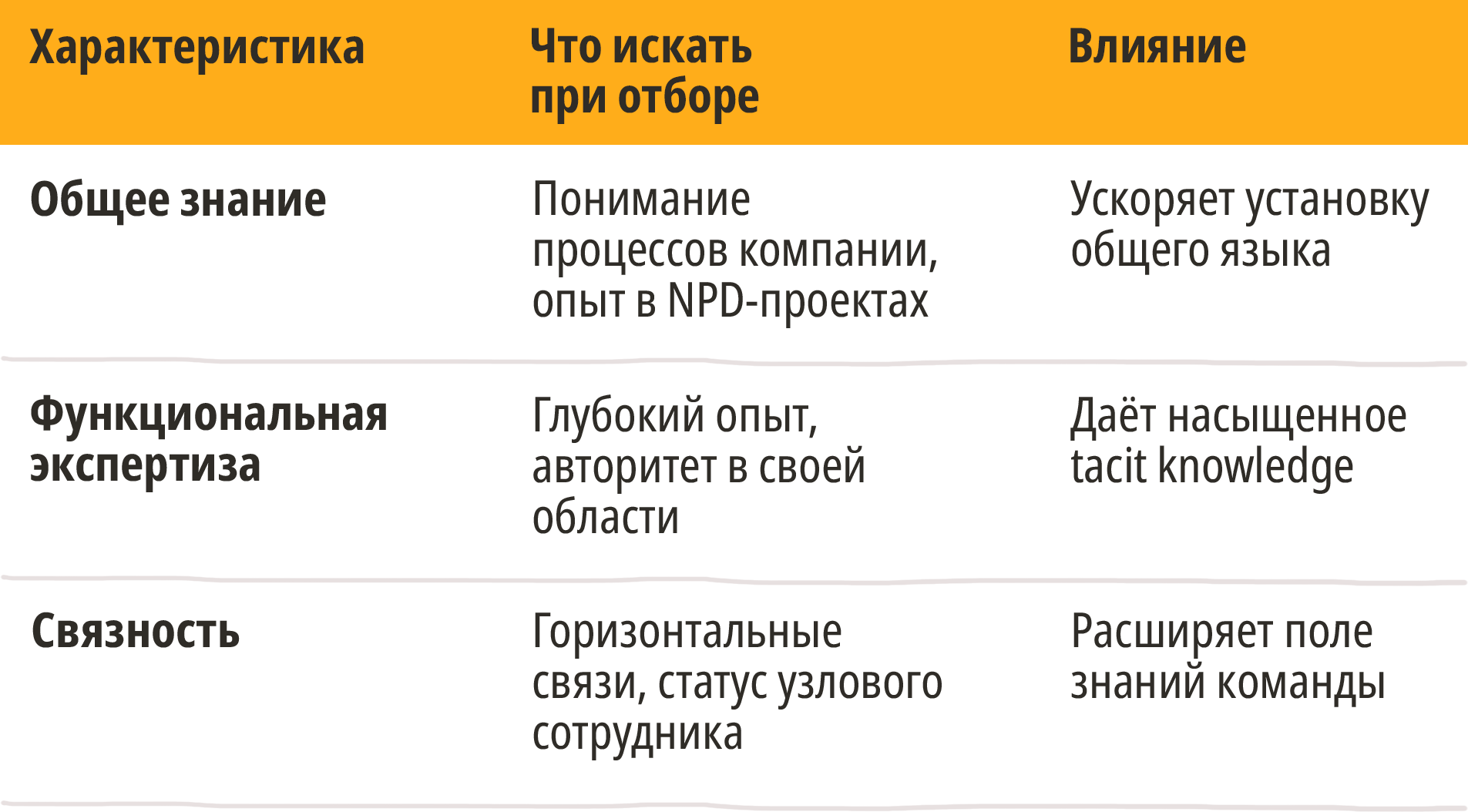

Б. Индивидуальный уровень: что приносит каждый участник, чтобы усилить трансформацию знаний в кросс-функциональной команде

1. Общая база знаний (common knowledge) — базовая совместимость

Общая база знаний — это область пересечения в знаниях и понятиях между участниками. Это не специальная экспертиза, а:

- понимание общей логики процессов разработки продукта;

- знание корпоративного контекста;

- владение терминологией, артефактами и методами, принятыми в компании.

Даже при разных специализациях у участников должна быть общая «точка входа» — понимание ключевых этапов проекта, терминологии, ограничений. Без неё конструктивный обмен невозможен.

Общая база знаний создаёт «точки входа» в обсуждение, уменьшает количество недопонимания, ускоряет установление общего языка.

Что помогает:

- Вводные сессии или обучение до старта проекта.

- Совместное формирование рабочей логики: шаблонов, регламентов, критериев.

Без общей базы сложно начать диалог о сложных вещах. Участники «не слышат» друг друга.

2. Функциональная экспертиза (functional expertise)

Это глубокое знание своей предметной области — маркетинга, логистики, технологий, права и т.д. Функциональная экспертиза включает накопленный практический опыт, способность распознавать закономерности, «чувство ситуации» в своей профессии.

Функциональная экспертиза

- Даёт команде доступ к tacit knowledge — знаниям, которые невозможно формализовать, но можно продемонстрировать, рассказать, передать через опыт.

- Формирует авторитет и доверие к мнению специалиста.

- Повышает ценность обмена.

Чем богаче опыт участника в своей области, тем больше ценного tacit knowledge он приносит в команду. Но только при условии, что готов этим делиться и адаптировать к новым задачам.

Что помогает:

- Отбор участников по принципу «глубокая экспертиза + гибкость мышления».

- Среда, в которой можно пробовать и учиться на практике.

Без глубокой экспертизы tacit knowledge просто не из чего трансформировать — участнику нечего передавать в коллективное поле.

3. Центрированность в сети, связность (network centrality)

Это положение участника в неформальной и формальной сети организации.

Измеряется по количеству связей, скорости доступа к информации, способности быть «мостом» между разными частями организации.

Связность обеспечивает приток знаний извне команды (в том числе неформальных), ускоряет получение обратной связи, расширяет контекст принятия решений.

Участники с широкими горизонтальными связями — как внутри организации, так и за её пределами — становятся «мостами» к дополнительным знаниям. Они приносят неформальные инсайты, предупреждают риски и ускоряют коммуникации.

Что помогает:

- Целенаправленный подбор таких участников.

- Поощрение контактов с внешними экспертами, клиентами, партнёрами.

Участник, который занимает центральное место в сетях взаимодействия, играет роль связующего звена между командой и внешним окружением. Он не просто выполняет задачи, а действует как проводник знаний и контекста, обеспечивая доступ к дополнительной информации, точкам зрения и ресурсам, которых нет внутри команды.

Практические выводы для создания условий обмена знаниями внутри команды

Эффективное кросс-функциональное взаимодействие не возникает по умолчанию, даже если в команде собраны сильные специалисты. Оно требует сознательной настройки. Чтобы команда действительно работала как единое целое, необходим управляемый процесс трансформации знаний: от индивидуального опыта к коллективному пониманию.

Этот процесс зависит не только от структуры, но и от того, как выстроены цели, как участники взаимодействуют и насколько лидер создаёт условия для обмена tacit knowledge. Компании, которые научатся этим управлять, получают ощутимое преимущество в скорости, согласованности решений, качестве внедрения и способности к инновациям.

Практические выводы для создания условий обмена знаниями внутри команды

Практические выводы для отбора участников в CFI-команду

Обучаем командообразованию на тренинге по кросс-функциональному взаимодействию.